旅の詩人・松尾芭蕉の名著 『奥の細道』。

芭蕉はこの作品を書くためにどのような旅をしたのでしょう。

俳文学を研究する佐藤勝明先生に綴っていただきました。

芭蕉が本当に書きたいことを書いた小品

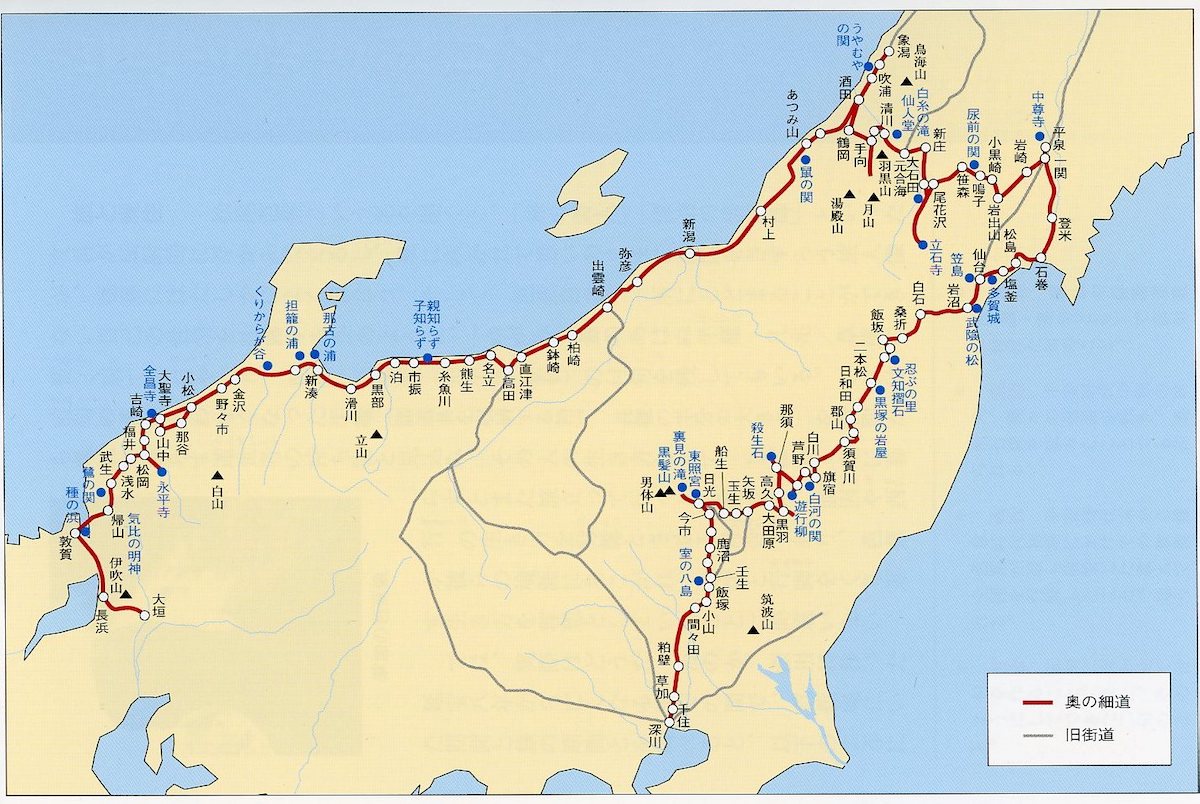

芭蕉が東北・北陸方面を旅したの は、325年前の元禄2年(1689年)で、約5ヵ月間、2,400kmほどの行程でした。同行した曽良(そら)の日記を見ると、『奥の細道』(以下 『細道』)との間には齟齬が多く、 それは、『細道』が事実の記録では なく、文芸的な創作でもあることを意味しています。

旅と文芸は親和性が強く、能因(のういん)・ 西行(さいぎょう)・宗祇(そうぎ)といった旅の歌人(うたびと)がどの時代にもいて、芭蕉もその伝統に倣ったのでした。同時代の俳人、伊勢射和(いせいざわ)出身で仙台に長く住んだ三千風(みちかぜ)は、4年かけて全国を回り、『日本行脚文集(にほんあんぎゃぶんしゅう)』を元禄3年(1690年)頃に刊行しています。7冊からなる 大型の本で、諸国の俳人と交流した 事蹟と作品を網羅的に収めます。

これに比べると『細道』は原稿用紙 数枚の小品で、出版されるのは没後8年目の元禄 年(1702)。執筆は晩年の元禄6、7年に行われ何度も推敲が重ねられます。各箇所で書くべき内容を精選した点で、三千風の書き方とは根本的に相異します。芭蕉は、自分の旅を種にしつつ時に創作をまじえ、本当に書きたいことを書いたのでした。

日光路の旅

「月日は百代の過客にして、行かふ年も又旅人也」

推敲前の初稿では、冒頭部「月日は百代(はくたい)の過客(くわかく)にして、行(ゆき)かふ年も又旅人也」の「行かふ年」が「立帰(たちかえる)年」でした。年が立ち帰るとは新年になることで、和歌によく使われることから、最初はこう書いたのでしょう。これでは「立帰年=旅人」となり、家も手放しての長旅だというのに、帰着を前提としているようで興ざめです。そう気付き「行かふ」と直したのでしょう。旅とは出合いと別れをくり返す、まさに行き交うものだ、ということになります。

旅は、3月27日の早暁、深川を船で発つところから始まり、千住から歩きだします。歌枕(和歌で知られる名所)である室の八島(※1)を訪ね、日光を参拝した後、那須野では草刈 り男に馬を貸してもらいます。馬を 追ってくる小さな姉弟が印象的な、 メルヘン調の好場面で、ほのぼのと した気分に誘われます。早速、一つ の「行き交い」が描かれました。

黒羽に逗留し、殺生石(せっしょうせき)や遊行柳(ゆぎょうやなぎ)を経て到着した白河は、陸奥の国への入口。能因の「都をば霞とともに立 ちしかど秋風ぞ吹く白川の関」など、 古歌の数々を想起しつつ、感慨にふける予(芭蕉をモデルとする主人公)を形象します。そして、前述の能因の歌に敬意を払い、かつてある人が、わざわざ正装して関を越えた逸話を思い出し、曽良が「卯の花をかざしに関の晴着かな」と詠みました。着替えなど持たない自分たちは、卯の花を頭にかざして晴着の代わりにしよう、というのです。

和歌的伝統は尊重するけれど、そのまま真似るのではなく、身の丈に合ったやり方で踏襲するのです。芭蕉が書きたかった一つがここにある、といってよいでしょう。

(※1)室の八島=栃木市惣社町にある大神(おおみわ)神社。境内に八つの島を持つ池がある

奥州路の旅

「夏草や兵どもが夢の跡」

須賀川(すかがわ)から信夫(しのぶ)・仙台などをたどる奥州路は、歌枕の訪問と源義経らの事蹟探訪を中心に進行します。歌枕の探索も常にうまくいくわけではなく、安積(あさか)の花かつみ(※2)は探して見つからず、信夫の文字摺石(もじすりいし)は土に半ば埋もれていました。それだけに、壺碑(つぼのいしぶみ)(※3)にたどり着いたときの感激が際だちます。その感激とは、碑を通して古人の心に触れることができたというもので、これも「行き交い」の一つにほかなりません。

出発前から楽しみにしていた松島では、船からの景観を叙しつつも、天然美の妙に陶然となります。

この時、芭蕉は「島々や千々にくだきて夏の海」と詠んでいますが、これを『細道』に載せなかったのは、松島を十分に表現できていないとの判断からでしょう。それよりは、絶景を前に口を閉じ、ただ感動にひたる予を示す方がどれだけ効果的かしれない、と考えたのです。『細道』のここぞという箇所に予の句がないことにも、それなりの意味があるのでした。

平泉は、奥州藤原氏の三代にわたる栄華の後、義経を庇護したことで滅ぼされたという、栄枯盛衰を象徴的に体現した土地です。義経が最期を迎えた高館(たかだち)での予は、「夏草や兵(つはもの)どもが夢の跡」と詠み、昔日の哀しみをわがことのように感じます。一 切は無常。だからこそ、すべては等しく価値をもち、一瞬が尊いものになるのだ、との実感。芭蕉の不易流行(ふえきりゅうこう)説は、ここに端を発します。無常と永遠が実は一体であるとの発見です。そして、中尊寺の金色堂では、鞘堂(さやどう)を設け、黄金の光を今に伝えていることに感激しました。

(※2) 安積の花かつみ=福島県郡山市にあった安積の沼には「花かつみ」があると詠まれた歌が『古今集』にある。なんの花かは不明。

(※3)壺碑=青森県の坪村にあったとされる石碑。多賀城址から発見された改築記念碑が、当時はそれだと誤解されていた。

出羽路の旅

「閑さや岩にしみ入蝉の声」

山刀伐峠(なたぎりとうげ)を越えて出羽の国へ入り、旧友を訪ねた尾花沢では、この地に古代の痕跡を感じた喜びを詠んでいます。そして、人々の勧めに従い、山寺(やまでら)を通称とする立石寺(りっしゃくじ)に向かいます。本来の道筋からはそれる寄り道的な行動が功を奏し、ここで「閑(しずか)さや岩にしみ入(いる)蝉の声」の名句が生れました。初案の「山寺や石にしみつく蝉の声」を後に直したもので、芭蕉の文芸の達成は推敲の努力に支 えられていたことが、よく理解され る一事です。

この後は最上川を船で下り、出羽三山に登ります。信仰と修行の霊山で、とくに月山(がっさん)から湯殿山(ゆどのさん)を巡る行程は、死と再生を体験するものとして知られます。予も「息絶身こゞえ」といった状態で月山の頂上に至り、湯殿山に下って感涙にむせびました。羽黒山(はぐろさん)を含む三山巡礼の感慨を詠んだ「語られぬ湯殿にぬらす袂(たもと)かな」も印象的です。

山を下りて訪れた酒田では、夕日を沈め、一日の暑さも海に押しやって、滔々と流れる最上川に感激し、「暑き日を海にいれたり最上川」と詠みました。大きな景観をみごとに描いた名句です。

酒田から北上して訪ねた象潟(きさかた)は松島と同様、入江に島々の散在する風光明媚の地でした。作者もそのことを意識して、「松島は笑ふが如く象潟はうらむがごとし」と記します。前半・後半の書き分けは、芭蕉の紀行文の大きな特色で、中でも後半に句の多くなることが注目されます。ここにも五句が並記され、祭礼の日の庶民の姿が、文章とは別に浮かび上がります。

なお、象潟はその後の地震で地形が変わり、芭蕉が眺めた当時の景観は見られません。『細道』の記述はその点からも貴重で、ありし日の姿を想像する手がかりと なります。

佐藤勝明

日本文学者。和洋女子大学日本文学文化学科教授

日本近世文学・俳文学などが研究専門

___________________

*この『めぐりジャパン』は、株式会社シダックスが発行していた雑誌『YUCARI』のWeb版として立ち上げられ、新しい記事を付け加えながらブラッシュアップしているものです。