泰平の世を迎えた江戸時代、人々はそれぞれの流儀で花を愛で、さまざまに知恵を働かせて、この国ならではの園芸文化を築きあげました。

花や植物を通して表現しようとする芸術的センスは、世界の人々も驚くほど高い水準をもっていたのです。

万葉の時代から続く、花を愛でる心。

最古の歴史書『古事記』や正史『日本書紀』にはかなりの植物が記され、そのほとんどはイネやアワに樹木など実用植物の類ですが、サクラやツバキなども見られることから、この頃すでに花を観賞する習慣は芽生えていたとも考えられます。 はっきりしてくるのは『万葉集』(759年以降)の頃からで、平安時代になるとさらに花の地位は向上し、特に『万葉集』には登場しなかったキクが公式行事に使われました。鎌倉時代には後鳥羽上皇がキクの紋様を衣服にあしらい、これが皇室の紋章の起源といわれます。また、この時代には、のちに盆栽として広まる鉢植えの栽培も行われて、人が手を掛けて草花や花木を育てる「園芸」の段階に入りました。

室町時代には中国園芸の影響下を離れて独自の歩みが始まり、とりわけツバキとサクラは改良により多くの品種が登場しました。この頃すでに庶民の間にも花見を楽しむ習慣があり、その後、豊臣秀吉による〝醍醐の花見〞のような大規模な催しも行われました。

江戸園芸のはじめの担い手は武士階級。

園芸文化の口火を切ったのは初代将軍・徳川家康でした。家康は武骨な印象とは裏腹にこよなく花を愛で、2代秀忠も同様、3代家光もまた祖父や父に優るとも劣らずで、3代にわたってツバキに熱中しました。 将軍家がこの調子ですので諸大名も追従せざるをえず、藩邸の広大な庭はさながら農場と化し、花卉(かき=観賞用に栽培する植物のこと)栽培とともに野菜や薬草作りなども行われました。将軍家へ花を献上するばかりでなく、鉢や株を下賜されることもあり、これを枯らしてはお家の一大事、担当者の苦労は並大抵ではありませんでした。また、大名クラスでは、自慢の収集品を彩色図譜にまとめて出版したり、斑入りや変わり葉など奇品珍品ばかりを集めるマニアックな殿様も現れます。

中級以下の武士がこれに倣い、ついで富裕な町人層に、やがて路地裏の長屋の軒先にまで鉢植えが並ぶようになり、街中に天秤棒を担いだ花売りの声が流れるのが日常的な光景になりました。

武家社会の間ですっかり根づいた園芸趣味は江戸ばかりにとどまらず、参勤交代で各地に伝播し、結果的に大名封じのこの制度が、園芸文化を全国に広めることになりました。

栽培技術の進歩を促した江戸の園芸マニアの情熱。

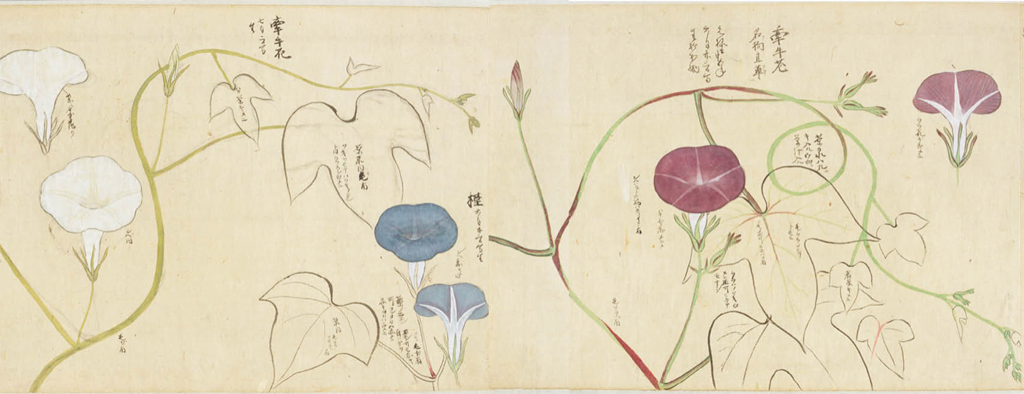

園芸趣味が広がるにつれ、熱心な愛好家は単にきれいで栽培容易な種類では飽きたらず、変わり咲き、斑入り、矮小、捩れなどの奇品にまで熱狂的な視線が注がれるようになります。その情熱が、挿し木や接ぎ木、株分けによる増殖や品種改良技術の飛躍的な進展を促し、アサガオの栽培に至っては、メンデルの遺伝の法則発見以前に、すでに経験と勘によりそれに則った方法で、種子をつけない突然変異体の維持も可能になっていました。

それに伴い園芸書の出版が盛んになり、簡易な図入りの栽培解説書から植物分類、写実的で精巧な図鑑の類などが続々と世に出て、刊行は政情不安な幕末でも続けられました。

巷間では、好事家(こうずか)が集まって品評会やら咲きぶりを競う花合せが盛んに行われ、また相撲を真似て番付までつくられました。当時の園芸界はきわめて民主的で、品評会への参加に身分の垣根はいっさいなく、判定にあたっても参加者により公平に行われたといいます。

一方、タチバナやオモト、マツバランなど〝金生樹(かねのなるき)〞といわれた奇品珍品の小鉢が、常軌を逸した値段で取引される園芸バブルを招き、その過熱ぶりは奢侈を禁じた幕命で取締りの対象とされました。

文化的生活のレベルを計る世界トップクラスの園芸事情。

一般庶民が鉢を入手するのは、流しの植木屋や縁日の露店、朝顔市やほおずき市のような社寺周辺で開かれる植木市でした。江戸後期になると、巣鴨や駒込一帯の植木屋ではパンフレットをつくって客を誘致、栽培農場はさながら見本市会場で、人々は行楽気分で出掛けました。

庭をもてない庶民のもう一つの楽しみは花見でした。早春のウメに始まり秋の紅葉まで、江戸近郊には四季それぞれの名所があり、ガイドブックまで出版されていました。

当時の庶民層にまで浸透した園芸熱の高まりは世界的にも例を見ません。幕末に来日し、町中各所に鉢植えの並ぶ光景を目にしたイギリスの園芸家R.フォーチュンは、自国の園芸事情と比べて「花を愛でる国民性を、文化生活のレベルを計る尺度とすれば、日本のほうがずっと優っている」と、その暮らしぶりに深く感じ入ったといいます。