秀でた技芸と類いまれな美しさで人々を魅了する現代歌舞伎界の名立女形、坂東玉三郎。その生い立ちから、演劇、文学、人との「縁」そして、芸の道への思いを、かつての弟子であった演出家で俳優の山本健翔さんが聞きました。

≪巻末に英語版へのリンクがあります。≫

文 : 山本健翔 Kenshow Yamamoto / 写真 : 岡本 隆史 Takashi Okamoto / 企画構成 : 小野里保徳 Yasunori Onozato

芸とはなにか。

芸とは、心や魂を伝えるための十分な技術のことでしょうね。言葉を話すがごとく滑らかに伝えられる技術。その基本が「型」です。それを徹底的に身につけることで、思っただけで体に表現が出てくるようになる。

私の場合、踊るということは本能的なものでした。歩けるようになった時から、音楽をかけたらすぐ体を動かしていた、ほんとうに先生のいないうちから扇子や手拭いを持って動いていたようですから。

私は、1歳半ぐらいの時に小児マヒに罹(かか)りまして、今でいうリハビリには好きなことをさせるのが一番だろうと両親が考え、踊りの先生が家にやってくるようになり、3つか4つのころには本格的にお稽古をし始めたというわけです。

6歳のころ、十四代目守田勘弥の弟子入りをして、7歳で舞台に立ち、14歳のとき五代目坂東玉三郎という芸名を頂き、養子として迎えられました。

「今日からは専門家になるのだからいままでのような稽古のやり方ではなく、とても厳しいものになるよ」

この養父の言葉を貰ってから、あらゆるお稽古事が始まりました。それまで好き勝手にやってきたことを、改めて専門家としての技術を身につけるための修練が始まったのです。

舞踊、三味線、鳴り物、義太夫、お茶、お花、ピアノ……、同じものを2軒のお稽古塲に通うこともありました。朝の10時くらいからどんどん通っていって、午後5時15分の国立劇場の開演に間に合う時間まで、それは20歳くらいまででしょうか。

6年間というのはちょっと短いんです。それが僕の悲劇でもあるのだけど。それからは急に忙しくなってしまって、でも行けるものは行っていました。

たとえば、義太夫は文楽座のお師匠さんと、女義太夫のお師匠さんの所へ行っていたのです。そうすると、女義太夫の方には町の旦那衆が通って来ていて……。

文学を考える。

「町のお師匠さん」という言葉は、今は死語ではないでしょうか。昔は花嫁修行で、踊り、お茶、お花を習う娘さんや、義太夫やら小唄やらを習う旦那衆がいました。花嫁修行から女流の専門家が生まれたり、そこに混じっていた男性が舞踊家になったり。町から、つまり民衆から芸の担い手が生まれ、人々と芸が結びついていました。

日本語を唱える楽しみというものも含め、それが今は非常に少なくなってしまったんじゃないでしょうか。町にお師匠さんがいたころ、それは戦前の文学の教養があった時代とも重なります。

第二次大戦を境に日本の文学というものの流れが、ある意味で断絶しているのではないかと思っています。今は混沌としている感じがします。

鶴屋南北(つるやなんぼく)(※1)も、混沌とした時代に生きた人でもあり、文学者というほどのものではないかもしれないけれど、でもその言葉は、日本人の心に即したものになっています。人間の善悪を見せながら人の心を慰めていく、説法というような意味での宗教的な世界観が根底にあるわけです。

いわゆる『桜姫東文章』(※2)も善悪混沌としたなかで罪を犯しながら因果応報なんだよって……、色気やグロテスクといった趣向を楽しみながら、お客様は説法的な世界を見ていく。

ほかの文学だってそうです。シェイクスピアや、ギリシャ悲劇、チェーホフだって。僕が泉鏡花先生の作品に取り組むのも、それがあるからなんです。

アンジェイ・ワイダ(※3)さんと『白痴』をやったときも、さまざまな国の侵略にさらされてきたポーランドというお国柄かもしれないけれど、ワイダさんにはどの国の人ともあたたかい心でつながってなければならない、という思いがあって、ドストエフスキーという「文学」を通して、人間の普段の言葉では言い表せないような共通語を、演劇を通して見つけ、その心のつながりを大切にしようとしていました。

そんな「文学」を共有することが、現在はとても難しくなっていると思います。だから将来のためにいろいろと探し続けています。「牡丹亭」(※4)も、そんな中での出会いでした。まさか原語でやることになろうとは思わなかったんですけれど。

※1:鶴屋南北=四代目鶴屋南北。江戸時代後期に活躍した歌舞伎狂言の作者。

※2:『桜姫東文章』=『東海道四谷怪談』と並ぶ四代目鶴屋南北の代表作。

※3:アンジェイ・ワイダ=ポーランドの映画監督。1988年、ドストエフスキー作『白痴』を舞台化した坂東玉三郎主演『ナスターシャ』を演出。1994年には同作を監督し映画化。

※4:『牡丹亭』=中国明代の劇作家 湯顕祖(とうけんそ)の代表作。昆劇の最高傑作といわれる。

東洋と西洋の違い。

西洋と日本とは大きく違います。たとえばドレスを着ていると、こごんで歩けない。着物はこごんで歩ける。ここは大きな違いです。西洋は立って生活して、たまに座る。だから立って芝居してたまに座る。日本は座って生活していてたまに立って移動する。芝居もそうです。そんな生活様式から思考も違ってくるのだと思います。

中国も立っているんだけれど、地に足がついている。重力に逆らわない。西洋は重力に逆らうこともしますね。バレエを見ればわかります。

それから、ある意味で東洋は「ないものをある」と思う演劇です。西洋は基本的には実存的です。見えない存在を描く、ファンタジーというものはあるけれど。演者がないものを瞑想し、お客様もそのないものを瞑想し、あるものとして共感するところに、演劇的な喜びを見出すような……、言わず語らずを共有する喜びというのでしょうか。それが東洋の演劇には重要な要素です。

だから西洋のものに取り組むのは難しいです。それを完璧にやり遂げるには、西洋の方の精神性、死生観、宗教感など、彼らの「魂」の部分にまで踏み込む必要があります。この魂が理解できれば、細部の手法はそれほどこだわらなくてよいでしょう。翻訳の世界で言えば、書き手の魂がわかることで、原文を厳密に表現しなくても、より適切な日本語にするとことで、読者の共鳴を引き出すことができます。そのためには、日本語に精通している必要がありますが。

守破離(しゅはり)とは。

養父である守田勘弥は、よくこんなことを言ったものです。「型破りってえのは型を持っている人間の言うことなんだ。型も何もない者がやれば、いいかい、それはね、型なしって言うんだよ」

そういった型を徹底して身につける。それが稽古だと思うんです。

「守破離」という言葉がありますが、基本を「守」ってはじめて「破」にいける。「離」にしても、離れれば離れるほど「守」がものをいってくる。

ワイダさんが言うには、芸術は継承と発展が繰り返されていくものだと。継承というのが継いでいく、伝えていくということで、発展というところに、型破りの、まさに「破」だとか、過去のものから飛躍して新しい考えとか手法が生まれてきての「離」になっていく。

これも、修練あってこそ守ることもできるんです。だから守破離、守破離といいながら、継承発展、継承発展していくのでしょう。発展がなければ、継承も意味がないものになってしまいます。継承がなければ発展もしない、哲学的というか禅問答みたいな話ですけど。

演劇において守を守たらしめる基本が、僕は文学なんだと思います。文学的なものだと、つまり脚本ですね。脚本が読めないと演技も演出もありえない。脚本に対する守ということです。

舞踊は和歌なんです、その歌に対してどういう振りをつけていくのか、それが基本です。

文学、和歌、言葉、詩というものの伝統が断絶した今、守なく、破もなく、離だけになって、まさに型なしなんです。充実した芸能というものが希薄になってきました。

こんな時代に芸の道を行く、それを伝えるということについて、僕は絶望的な思いを持っています。過程がなくなって結果だけになっている。つまりオン、オフの世界です。

コンビニ的なものだけが悪いと言っているのではありません。たとえば惣菜を買う時、収穫、調理といった過程が見えないまま手にしてしまうのです。つまり守、破がなく、まさに離は離のままになって、お金さえだせば手に入れられるものになってしまった。カードが普及して通貨さえも見えなくなりつつある。大容量のデータのラインだけがあって、それに対するオンかオフだけなんですね。道がないのです。

人間の魂を取り戻す

道という観念が希薄になってしまいました。ほんとに大変な時代になったという気がしています。

ひとつ言えることは……、目の前に居る、何かを求めている人には全力で伝えたい。「縁」ですね、縁のあるものには最善を尽くして伝えたい、縁しかないのではないでしょうか。

鼓童(こどう)(※5)の彼らは佐渡に閉ざされて一所懸命だった。「芯がある」という言い方を僕はするんですが、苦しんでいる時間がある。彼らに限らず、そんな人には伝えるためのものが言えます。そこだけが頼りですね。

人間の魂を取り戻すには、実体験を大切してくださいと言いたいです。

人に会う。対人関係が難しければ、人が実演している劇場に足を運んで、人に逢ってみてはどうでしょうか。実体験の少ない現代の人に言えることは、それに尽きます。

※5:鼓童=坂東玉三郎が芸術監督を務める、太鼓を中心とした音楽芸能集団。新潟県佐渡島を拠点に、国内外で活躍している。

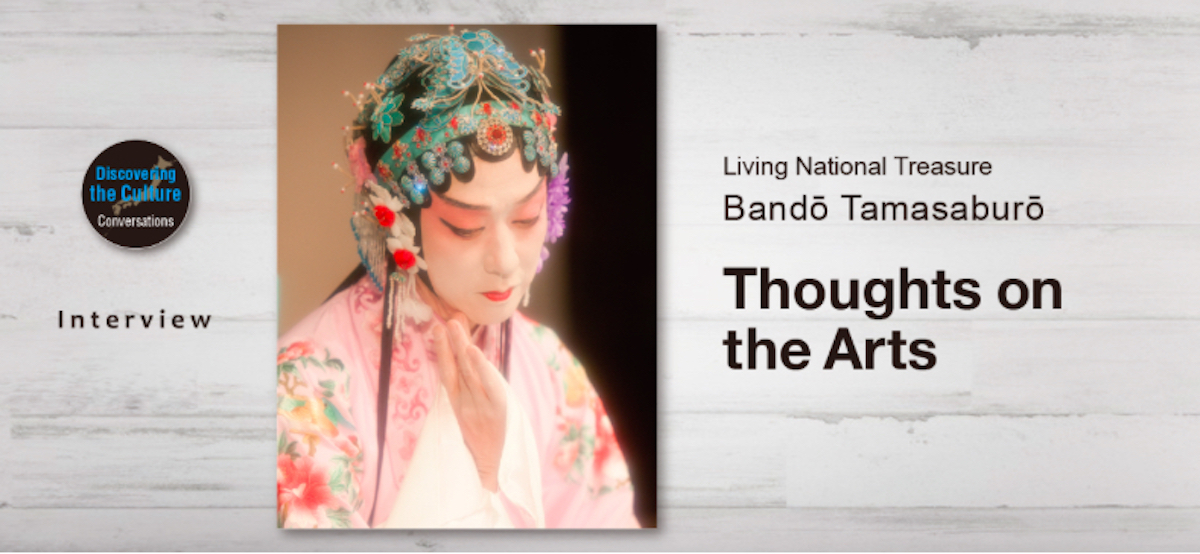

坂東玉三郎(ばんどう たまさぶろう)

五代目坂東玉三郎。日本の俳優、映画監督、演出家。歌舞伎界を背負う立女形。数々の大役を継承して歌舞伎の新しい境地を確立。また、早くから各国の歌劇場から招かれ、モーリス・ベジャール、ヨーヨー・マ、ミハイル・バリシニコフをはじめとする世界の芸術家たちと多彩なコラボレーションを展開。映画監督・演出家としても透徹した美意識による作品世界を構築。2012年人間国宝に続き、本年フランス芸術文化勲章最高位「コマンドゥール」受賞。

「我が師、坂東玉三郎への思い」

山本健翔

芸といえば師である。師事することから始まるのが芸事であり、私にとってそれは坂東玉三郎であった。とはいえ私は歌舞伎の役者ではない、芸もない。しかし、それでも私にとって、師と過ごした時間が現在を作ってくれていることに間違いはない。

師のもとで修行していたころ、師のひとつひとつの反応から、価値観が、美意識が鍛え育てられた。まさに守であり、それからの30年、守破離を繰り返してきたのだ。今回久しぶりにお話を伺う際の、緊張と、喜びにも似た興奮。こんな師への思いはデータには決しておさまらない。

絶望感のなかで言われた「縁」。師の人と人との直のつながりを大切にする姿に希望を託し、見続けたい。劇場でその姿、作品と出会うこともまた、縁に違いないのだから。

⬇️ 英語版はこちらです。