日本の磁器発祥の地、佐賀県有田市で新しい様式に挑む匠を紹介します。

文 : 舟橋 愛 Ai Funahashi / 写真 : 木下幸二 Koji Kinoshita

Keyword : 寺内信二 / 佐賀県・有田町 / 黒塗り梨地銀彩拭き漆

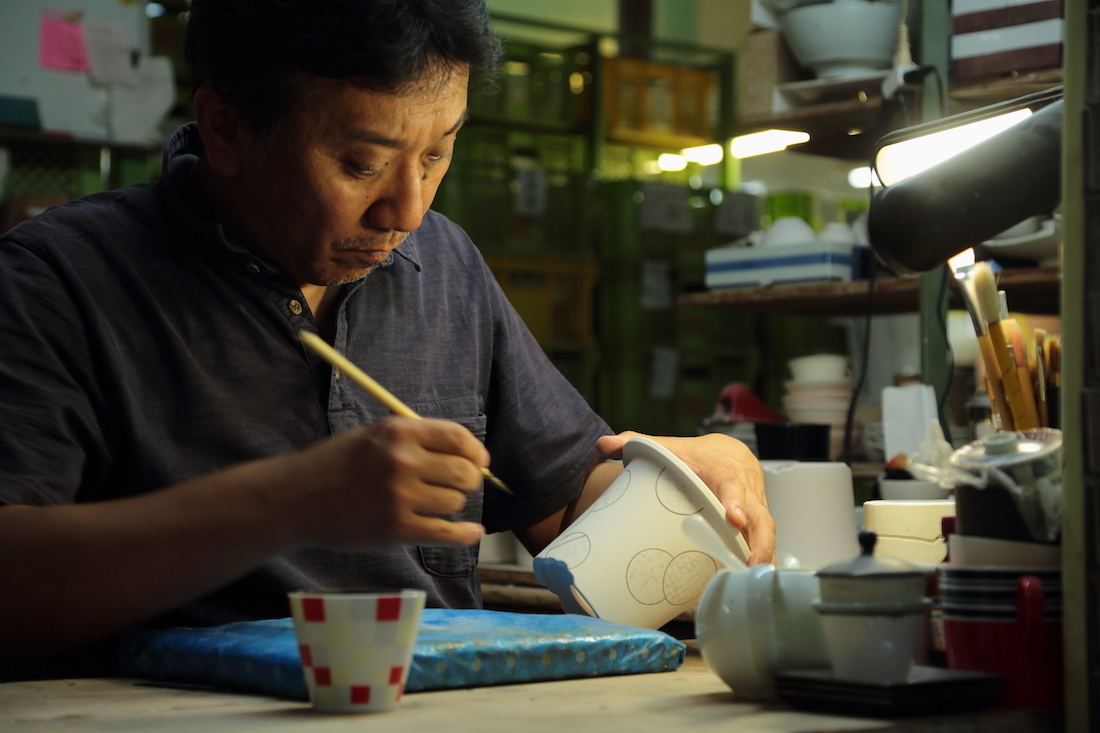

師は庭から出土した陶片。筆致から感じる息遣いに学ぶ。

国内で最初に磁器が焼かれた土地、佐賀県・有田町。1616(元和2)年、朝鮮人陶工の李参平によって泉山磁石場が発見され、日本の磁器は産声を上げました。李荘窯業所は、李参平の住居跡に建てられた窯元。寺内信二さんで4代目になります。

「最初は、磁器の冷たい感じが苦手で、陶器をよく作っていたんです。でも、料理を盛り付けたときの磁器の美しさに目が開かれるような思いをしたことがあって。それからは、磁器、特に初期伊万里を夢中になって研究しました」

そのとき教本代わりになったのが、自宅の敷地内から出る古い陶片。400年近く前のものもあり、それはつまり、李参平の足跡ではないかと、ますますのめり込んだそうです。

「400年たっても語りかけてくる普遍性というのがあるんですよ。それは、例えば絵の筆運びに感じるスピード感や、息遣いのようなもの。昔の人は、情報が少ない分、自分の体験を頼りに絵を描いていたでしょう。今の人は、お手本を見てそっくりに描こうとする。自分の内に取り込んでから表現するのと、ただまねをして描くのでは同じ絵でも全然違うんですよね」

自分の体験を通して形にする。それは、手を通して器に思いを込めることかもしれません。そのためか、寺内さんが作る器には、なにかピンと、筋のようなものが通っているように感じます。実際、「気が付くとまた李荘さんの器を選んでいた」というお客さまも多いのだとか。

「例えば酒器なら自分が何度もお酒を飲んできた感覚を思い出しながら、口内にすっと酒が広がる縁の薄さや形を意識します。これも自分の中にある経験を形にしたものですよね」

次の100年も生き残るために新しい様式を生み出したい。

来年400周年という節目を迎える有田焼。しかし、寺内さんはこのままではいずれ、有田焼が消える日が来るのではと懸念しています。「有田焼って、知名度はあるけれど、今、売り上げはどんどん落ちているんです。でも、それを時代やお客さまのせいにしたら本当に終わってしまう。売れないなら今の食卓に合わせて変えたり、新しいことをやらないと。私自身、これまで初期伊万里様式や古伊万里風の絵付けを得意としていたのですが、最近はあえて絵を封印しているんです。昔のものをそのままやるんじゃなくて、現代だからできることをやろうと思って」。

それを体現しているかのような作品が、今年の九州山口陶磁展で経済産業大臣賞を取った「白磁鎬ボール」。デジタル技術を駆使し、気が遠くなるような細い線を内と外に刻んだこの器の着想を得たのは、1650年頃に作られた「染付山水図輪花大鉢」という鉢だそうです。

「蛇腹みたいになった鉢を見たとき、格好いいと思ったんです。でも、まねするだけでは意味がない。先人がやろうとしたことを、今だからできる技術で自分らしい形にしました」

他にも、カンナが跳ねた傷で宇宙を表現したもの、サンドブラストを掛けることで障子に映る影のように幽玄な雰囲気を醸す染付など、新たな手法への挑戦は留まるところを知りません。世界的な料理人と仕事をすることも多く、料理を盛り付けてこそ完成する器の〝間〞のようなものも緻密に考えています。

「有田焼には、初期伊万里、金襴手、柿右衛門、鍋島の4様式がありますが、300年間、新しい様式が生まれていないんです。400年を迎える今こそ、新しい様式を生み出したい。様式って、50年後くらいにいつの間にか名前が付いているようなものでしょうが、その種をまいて、次の100年につなげたいですね」

寺内信二(てらうち・しんじ)

1962年、佐賀県有田町生まれ。武蔵野美術大学工芸工デザイン学科卒業後、商社勤務を経て有田に戻り家業を継ぐ。現代の食卓に合った「平成古伊万里」を提唱しつつ、銀座六雁とコラボした「球型お重」の開発、世界のシェフと器を作る「ARITA PLUS」メンバーを務めるなど幅広く活躍。