超高層建築が続々と登場して日々変貌を遂げる巨大都市東京。いたるところで未来志向の街づくりが進められていますが、そんなテンポの早い発展の渦中にあっても古い江戸の香りを失っていないのが東京の面白さです。

ビルの谷間にひっそりとたたずむ石碑や路地裏の小さな社、あるいは役目を終えて放置されたままのひと筋の水路など、なかば忘れられ、顧みられない歴史の記憶、痕跡を手掛かりに江戸の昔を訪ねて歩いてみましょう。

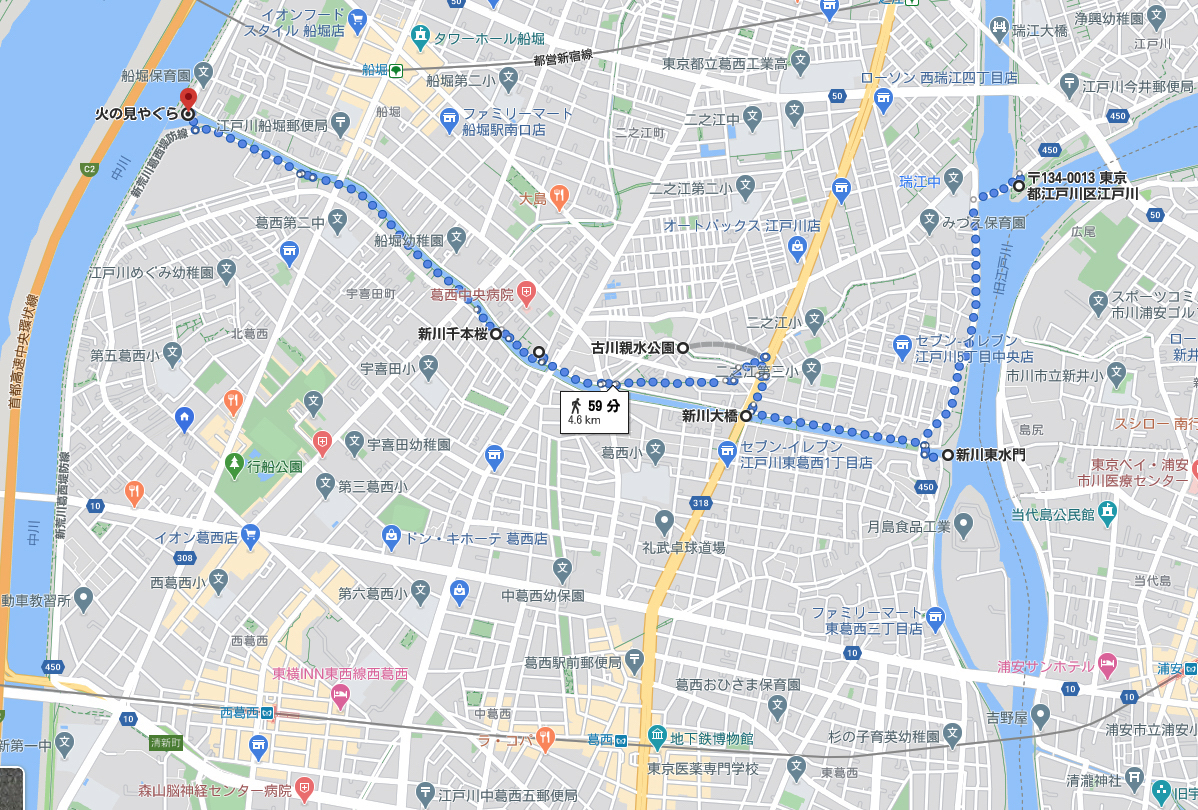

新川散策

今回は、徳川幕府創設期に開削され、小名木川とともに江戸への物資運搬のためにたくさんの川船が行き交った、江戸川区内にある新川。今はすっかり静かになった川面に水鳥が遊び、両岸には散策路が通じて水辺に親しむ潤いの空間になっています。

関ヶ原の戦いを前に徳川家康が急遽利用した水路

東京の東部、千葉県との境に位置する江戸川区やその西隣の江東区は、人々の暮らしの傍らに縦横に水路が走る水辺の街。中でも江戸への塩の道として、その後は諸国から集まってくる物資の輸送路として重要な役割を担ってきたのが新川と小名木川です。新川は江戸川の水を取り込んで江戸川区南部を東から西へ、それからやや北西に向きを変えて中川に注ぎ込みます。

当初、江戸川からの川筋は現在の新川ではなく、川沿いの熊野神社付近から南西に流れ、今は古川親水公園となっている流路をたどり、三角橋付近から新川西部を流路として中川に注いでいました。もとは船堀川といい、古くから行徳の塩を運ぶ水路として利用され、慶長5年(1600)には、徳川家康が栃木県小山で石田三成の挙兵を知って急遽江戸に戻るとき、江戸川からこの川を経由して小名木川に入るコースをとったと考えられています。

住民の努力で蘇った日本で最初の親水公園

行徳における製塩の歴史は古く、戦国時代には小田原北条氏が年貢として取り立て、江戸時代に入ると家康の奨励で生産は増加の一途をたどりました。その後、家康は将来の江戸の都市化を見込んで物資輸送の安定、拡大を図って一帯の河川の大改修を命じ、これにより寛永6年(1629)に三角橋から東に一直線に江戸川と結ぶ水路が開かれて、新しい水路を“新川”、旧水路を“古川”というようになりました。

それ以降、旧水路は大船での航行は新川に譲り、もっぱら小舟で地元の産物などを運んで地域の暮らしを支えてきました。

この古川も、第二次大戦後の都市化にともなう雑排水の流入で汚れるままに放置されていましたが、住民の努力できれいな水を取り戻し全国初の親水公園として蘇りました。現在は江戸川との分流点が暗渠化されたため少し離れた住宅地から姿を現わしますが、流れはせせらぎ程度に狭められとても舟が行き交った川とは思えません。両岸には全長1.2㎞にわたり散策路が通じ、水深30㎝の流れには子供の水遊び広場や滝、藤棚の下や木陰にはベンチも置かれ、すっかり人々の憩いの場になっています。 付近には昔ながらの舟宿も健在で、流れ沿いには草に埋もれるように「行徳道」と刻まれた石の道標、舟人が安全を祈願して塩を供えた西光寺の地蔵尊、樹齢500年といわれるケヤキの古木などが残ってこの地の歴史に親しむ散策路にもなっています。

江戸から帰ってくる船は人力で遡上

新川は全長約3㎞、川幅約30m、江戸川からの取水口になる新川口には東水門の堂々とした姿があります。寛永の開削で新しいルートとなって以降、塩ばかりでなく米や酒、みそに農産物、木材や薪炭などあらゆる物資が運ばれ、茶船や高瀬船、伝馬船、あるいは100~300石積みの五大力船など大小の船が行き交いました。高瀬船の場合、ふつうの舟では舟子4人で米500~600俵、少し大きな舟になると6人で800~900俵を運んでいました。

江戸からの帰路は、船に70mほどの艫綱(ともづな)をかけ岸から人力で曳いて遡りました。新しく開かれた水路がいずれも直線状につくられているのは船を曳きやすくするためでもあり、川沿いには人足用の道もつけられました。その光景は“新川の曳船”と呼ばれ、彼らの労働には区間ごとに賃金が決められていました。

舟運が盛んになると物資ばかりでなく旅客の利用も増大しましたが、旅客輸送が許可されたのは日本橋小網町~本行徳間13㎞弱を往復していた本行徳村の行徳船だけで、この航路は本行徳村の独占するところとなりました。行徳船は15~24人乗りの茶船で船頭1人、年々利用客が増えて幕末の最盛期には62艘が運航し、とりわけ成田山詣での客で賑わいました。観光客が増えると沿岸も賑わい、新川沿いにも舟宿や料理屋、銭湯が並びました。

人々を水辺にいざなうサクラの植樹計画

明治になると川蒸気船が走るようになり、小名木川、新川を通って利根川水系を千葉や茨城、栃木方面に向かう新しい航路がつぎつぎと開かれ、参入した会社間で船足を競うなど激しい競争が繰り広げられました。新川沿岸では船堀、三角、桑川、新川口が寄港地になっていて、特に新川口にはすべての船が寄港しました。しかし当時は近代化に拍車のかかった時代、明治も半ばを過ぎると陸上では鉄道の敷設が進み、大正に入ると江戸川区にもバスが走るようになって次第に客足は遠のき、航路の縮小や客船事業からの撤退を余儀なくされるところも出てきました。

その後も通勤通学のために近郊を結ぶ定期船が通いましたが、それも陸上の交通網の拡張にともない第二次大戦の終戦直前に姿を消しました。

昭和に入って以降、荒川放水路の完成や水門の閉鎖により新川を行き交う舟はなくなりました。そして戦後の高度経済成長期には、沿岸の工場などの地下水汲上げにより地盤沈下が生じたため、水害に備えて護岸の嵩上げが行われ、人々の日常から川を遠ざけてしまいました。その反省から平成5年(1993)以降護岸の耐震化が進められ、さらに12年からは「新川桜千本計画」としてサクラの植樹にも取り組んでいます。今、川沿いを歩くと散策やジョギング、ベンチで読書する人、釣りをする人など、すっかり身近な水辺として親しまれている様子がうかがえます。

西水門に近づくと、城の物見やぐらを模したような火の見やぐらが見えてきます。やぐらの下は西水門広場として整備され、新川はその先で中川に入ります。路上に上がると一気に視界が開け、中川の望洋とした流れが迫ってきます。