深く繊細な風味、地域の風土を醸した味わいから、世界中の注目を集める日本の酒。丹精込めて造られる酒には、造り手の熱い思いが込められ、それぞれに心動かされるストーリーがあります。

東京の下町にある小さな酒屋の店主が、上質な酒造りに励む蔵を訪ねるシリーズ。

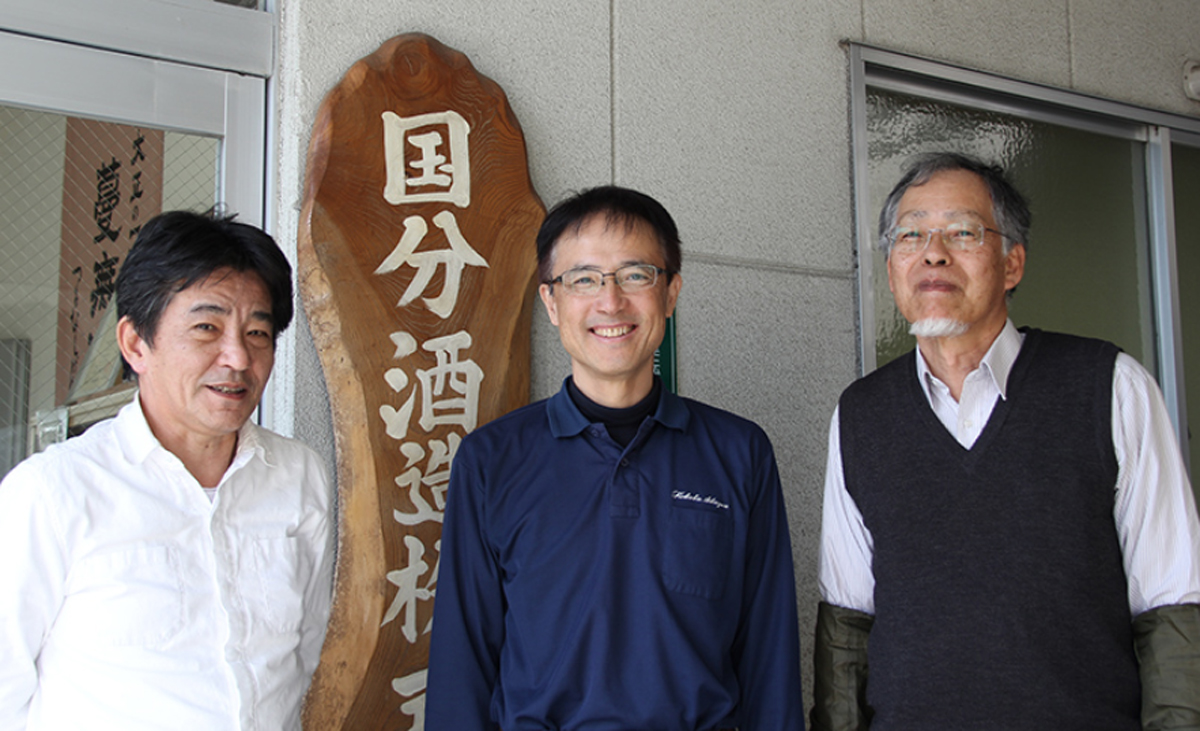

第2回目は、鹿児島県霧島市の「国分酒造」です。

文・写真 : 中島有里子 Yuriko Nakajima / インタビュー : 小林昭二 Shoji Kobayashi

天孫降臨の地、霧島。

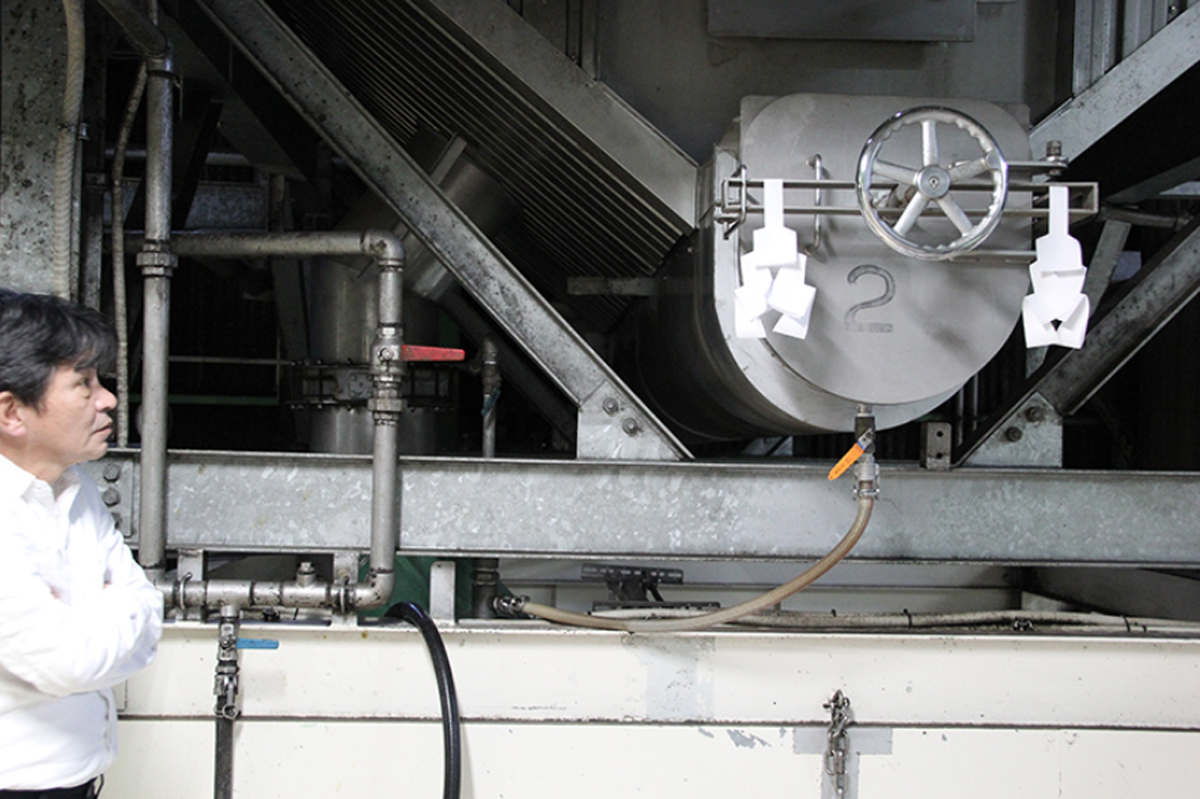

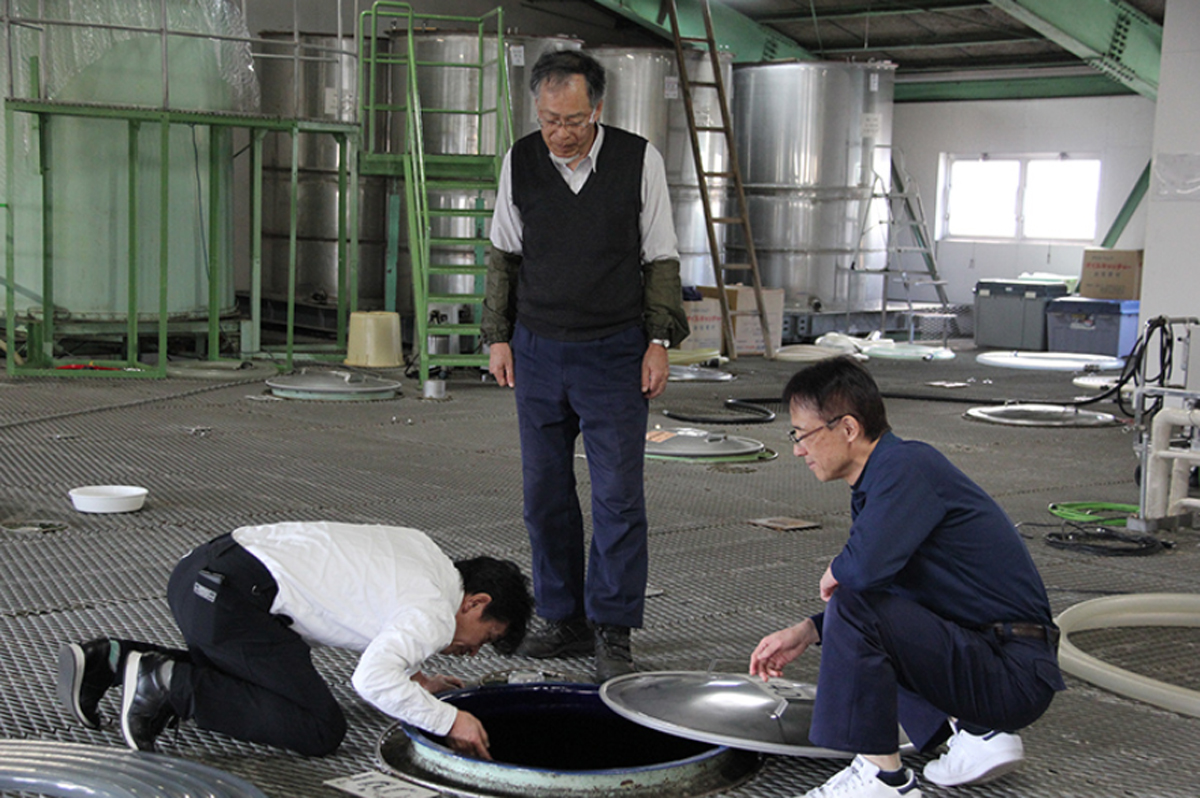

錦江湾に面した市街地から霊峰・高千穂峰方面へ向かうと、視界の開けた田畑の向こうに、3つの大きなステンレスタンクのそびえる施設が目に飛び込んでくる。入り口脇には水汲み場があり、ポリタンクを持った人が水を汲んでいる。地下を流れるのは霧島山系・川原渓谷の伏流水で、誰もが自由にその恩恵にあずかることができるそうだ。

近隣の焼酎製造者が共同で瓶詰め工場を建設したのを始まりに、1986(昭和61)年、製造免許の一本化に賛同した6社で国分市(現在の霧島市国分)に「国分酒造協業組合」を設立、焼酎造りを開始した。設立と同時に、安田宣久が蔵子として国分酒造に入社、今城杜氏(阿多杜氏=南さつま市金峰町「阿多集落」から排出された焼酎職人)の下で修行を開始する。

業界初の試み。

1992(平成4)年に国分酒造の杜氏となった安田は、ある日、地元国分市の酒販店から相談を持ちかけられた。

「熊本の米焼酎はコメだけ(米麹とコメ)、大分の麦焼酎はムギだけ(麦麹とムギ)で造られているのに、鹿児島の芋焼酎は米とイモ(米麹とサツマイモ)で造られている。サツマイモだけで芋焼酎は造れないのか」と。

何か新しい取り組みを始めたいと考えていた安田は、当時の理事長・笹山健一郎に掛け合い、許可が降りた1997(平成9)年末、サツマイモ100%の芋焼酎造りを開始した。失敗を覚悟の上だったが、やはりサツマイモからはアルコールが作られにくく、もろみは腐敗寸前、ようやく蒸留にこぎつける。蒸留直後のアルコール度数は27%、できた焼酎の量は5石(一升瓶換算500本)。翌年10月に芋焼酎「いも麹 芋」として何とか発売にこぎつける。

予想に反して好評のうちに完売した「いも麹 芋」だったが、数量的にもごくわずかで実質PB(プライベートブランド)の扱いだった。今後のことを考えるとPBでは発展性が薄いため、全国展開を視野に入れなければならない。

当時、国分酒造理事長であった笹山健一郎が病に倒れ、東京で銀行員をしていた健一郎の息子・笹山 護が国分に戻る決心をする。「いも麹 芋」を初めて仕込んだ翌月のことだ。笹山護は「うちの焼酎を販売してくださる酒屋の方と直接話がしたい」と全国の酒販店を巡って意見を聞き、販路の拡大に奔走する。

「自分の焼酎を造らせてほしい」

安田は笹山に頼んだ。自分の好きなようにやらせて欲しい、という意味だった。

さまざまな資料を見るうち、安田は「大正時代の焼酎は今よりも美味しかったのではないか」と考えるようになる。製麹(麹造り)にも発酵にも、もっと時間をかけていたのだ。そこで笹山と相談しながら、常識や効率にとらわれることなくじっくりと醸し、大正時代の造りを再現した芋焼酎「大正の一滴」を造り上げた。

完成の喜びの中、ふと気付く。芋焼酎造りで一番大事なものが、大正時代のものではないということに。それは、使っているサツマイモだった。

このとき用いたイモは、現在芋焼酎造りで最もポピュラーな「コガネセンガン」、1966(昭和41)年に登録された芋だ。「イモも大正時代にこだわりたい」という思いが起こったが、現在流通しているサツマイモはほとんどが昭和、平成に育成された品種で、明治、大正のものは、今では栽培実績がほとんどないことが分かった。どうすればいいのか?

出会い、迷い、決断の末。

そんな中、とある情報が耳に入った。鹿児島県の農業試験場ではサツマイモの品種を存続させるため、希少品種も毎年種芋用に栽培しているとのことだった。

2003(平成15)年の夏、安田と笹山は鹿児島県農業試験場に足を運んだ。事情を話し、明治終わりに発見され大正時代から昭和の初め頃に栽培されていたサツマイモ「蔓無源氏(つるなしげんぢ)」の苗を10本分けてもらい、以前から懇意にしている霧島市福山町の農家・谷山秀時に託した。大正時代のイモ「蔓無源氏」の植え付けがスタートした。

谷山はそこから種芋を育てて増やし、苦労の末、3年目には何とか3.5トンのイモを収穫するに至った。2005(平成17)年11月に初めてこのイモを使い、不足分はコガネセンガンで補って仕込みを行った。

しかし、安田と笹山は肩を落とした。コガネセンガンで造った「大正の一滴」との違いが感じられなかったのだ。ちょうど、谷山から翌年の「蔓無源氏」の作付け量はどうするか、返事を求められていた。安田と笹山は迷った末に「蔓無源氏」の栽培を止める決断をする。

数日後、ある酒販店の店主が国分酒造を訪れ、この新しい焼酎を飲んだ。「絶対に販売すべきだ!」と叫んだのを聞き、ふたりは自分たちの迷いを恥じた。

怒っていた谷山に心から詫び、栽培の継続を懇願する。

2006(平成18)年10月、さまざまな思いが交差しながら、芋焼酎「蔓無源氏」が発売された。

数年後、霧島市立国分中央高校で蔓無源氏のイモのリセットのため、無病のバイオ苗作りに取り組むことになり、谷山と国分中央高校のおかげで蔓無源氏の芋は順調に収穫できるようになった。

ここで安田は、20年の杜氏人生の集大成として、蔓無源氏の芋を使った芋100%の焼酎づくりに取り組む決心をする。

「単に芋の種類が変わっただけ」とは言わせない。

2013(平成25)年10月、試行錯誤の末、思いを込めた100年昔のイモ「蔓無源氏」で醸された芋100%の焼酎が完成した。その名は芋焼酎「安田」。東京の下町にあるこだわり酒屋の店主が名付け親だ。

2017(平成29)年、安田は厚生労働大臣より、卓越した技能者を表彰する「現代の名工」に選定された。続く2019年春には、令和初となる黄綬褒章を受賞。

杜氏の酒づくりへの熱い想いと心意気、そしてその力をいかんなく発揮させる蔵元。ふたりの歩みは、日本が誇る職人魂のひとつの形である。

こだわり店主の、ここが聞きたい! 『酒造りにかける思い』

お話いただいた方:国分酒造株式会社、代表取締役・笹山 護 杜氏 統括部長・安田 宣久

聞き手:酒のこばやし 店主 小林 昭二

小林:現代の名工、おめでとうございます。受賞後にお会いして以来ですね。

安田:そう、小林さんから受賞のお祝いに包丁をいただいた。「現代の名工」と私の名前が刻んである。すごく立派なものでありがたくて、床の間に飾ってあります。

小林:記念ですよ。受賞後は何か変わったところあります?

安田:いや〜、迂闊なことはできなくなりましたね。道を歩いていても、病院へ行っても、声をかけてくれる人がいる。

小林:いろいろな蔵を見てますが、最近はいわゆる家族経営のところが多い。笹山さんのところのような、蔵元と杜氏が完全に分かれているパターンは、ある意味健全だと思いますよ。オーケストラでいえば、笹山さんはプロデューサー、安田さんはコンダクターですからね。

安田:昔はそれが当たり前でした。職人の世界ですから完全な分業で、蔵元は造りには一切口を出さなかったです。

小林:だけど、お金は出すけど口は出さないって難しいところでしょう? 笹山さん、そこらへんで気にかけているところってあるの?

笹山:杜氏の功績はものすごく大きいので、やりたいことをやってもらいたいと思っていますよ。

安田:彼(笹山)がこの蔵に戻って2年くらいした頃かな、焼酎を造らせてくれって頼んだんです。

小林:その時は、もう造ってはいたんでしょ?

安田:いや、自分の思い通りの焼酎を造りたいって。それをやらせてくれた。感謝してます。オーナーが造りまでやると、偏ってしまう恐れがありますよね。変な方に行く、というか、独りよがりになってしまうような。

小林:そうそう、造り手は、飲んべえを酔わしてナンボなのに、作る側が自分で酔っちゃってるのが最近多すぎるんです。

安田:でも他の人は何にも言えないもんね。

小林:笹山さんと安田さん、幾つ違うの?

笹山:15歳違いますね。

安田:15歳の違いって、弟でもないよな。親子でもないし。

小林:いい関係だよね。それで、造らせてくれって言って始めたのが「芋麹」ですよね?

安田:その頃は、ああしたい、こうしたいといろいろ考えていたもので、造らせてくれって言った時にね、なんかこの世界はやることがまだまだある、と感じていたのです。いまでもそうですけど。

小林:芋麹は国分さんがパイオニアだけど、あの頃各社真似していろいろ出してきたでしょ。僕らは客観的に見えるんで、真似ではダメだと思いましたよ。真似は先に行った人を押し上げる効果はあっても、追い抜くってことはそう簡単にできるもんじゃない。その後一大ブームがあって、今や定着した芋焼酎だけど、その後も芋麹の特徴をしっかり出した商品を生み出していますよね。その典型が「安田」と、去年出た「flamingo orange(フラミンゴオレンジ)」だよね。熟成イモに目をつけたきっかけって何?

安田:それは初めて「安田」を仕込んだ2012(平成24)年の暮れ、農家さんが残ってたイモを最後全部収穫して、持ってこられたんです。それね、その畑でかなり熟成が進んでいた、つまり傷みかかってたわけですよ。それを収穫のおばさんたちが、傷んだところを切って詰めて持ってきてくれたんです。それをうちで洗ったんですけど、キレイに切ってあるイモを見たら……。あの人たちにとっては、芋を出さなければ(出荷しなければ)お金にならないわけで、少しでも出したい、という気持ちが見えるわけですね。うちで芋切りしているおばさんたちも、それを見て、誰も文句を言わない。わかったんでしょうね。そんな気持ちが私にもありありと見えました。ほんとは捨てるような芋だったんです。で、それを焼酎にしよう、と。そしたらそれがああいうふうに変わっちゃったんです。

笹山:でも実は、蒸留したてはすごい匂いでしたよ。

安田:そう、それが、こんな芋焼酎ができるのか、と思うような出来だったですね。

小林:昔は「ライチの香り」というとあまりよろしくない焼酎の表現だった。今はトロピカルフルーツやブドウの香りっていうのは狙って造るものですよね。

安田:イモの熟成度合いによって、いい香りになる、というのは僕も理屈的には理解していたんです。でも、実際はあの芋を見てそれを無駄にしたくないという気持ちでした。

小林:それと安田さんがチャレンジした「維新の一滴」、水酛*(みずもと)造りから始まってるじゃない。あの水酛造りって、何かで見て聞いて何だろうと思って調べてたんだけど、誰もきちんと知らない。(*水酛=生米と蒸し米を水につけて乳酸菌を増殖させ、その水を仕込み水として利用した酒母の造り方。清酒造りで行われる)

安田:焼酎業界は知らないでしょうね。

小林:1人だけ、宮崎の川越酒造の先代の社長が知ってて「小林さん、それは生酛(きもと)造りに起因するものですよ」って教えてくれた。唯一ご存知でしたね。

安田:彼は一流の方ですから

小林:それを聞いて10年ぐらいたってから、国分で水酛造りやったと聞いたのでびっくりしたんです。すごく注目していたので。

安田:150年前、明治維新の頃の造りは、まず、水と蒸したイモからスタートするんです。潰して置いておくとだんだん酸っぱくなってくる。乳酸発酵してるわけです。その後で、黄麹をパラパラっと入れればいいわけで。それは現代の鹿児島の芋焼酎の造り方とは逆ですよね。はじめに米麹を造って芋をかけるのに、イモからスタートするわけなので。

小林:あれから何年経つ?

安田:平成26年からだったな。

笹山:安田を仕込んだ年からで、6年目ですね。

小林:それから、また何か掴んだ?

安田:「サツマイモ生酛」で行こうと思い、生酛造りとはなんなのか、というところを勉強しています。そうしたら、清酒の勉強をしなきゃいかんのです。生酛、と言っても日本酒の生酛とは違うんですが、いろんな清酒の専門家に聞いたり、乳酸菌の専門家に聞いたりしてるんです。そうしたら、うまくいった!

小林:度数はどうなんですか?

安田:イモのデンプンだけなので、もろみで6%、蒸留しても25%くらいですかね。昔の家庭にあるような蒸留機でやってると25度くらいになるのですよ。これこそが、芋焼酎のルーツだと思うんです。

小林:なるほど、それがそれぞれの家で飲まれていたものですね。

安田:それらは25度にしかならないので、現在の焼酎のアルコール度数はそのまま引き継いでいるのだと思う。鹿児島の焼酎がなぜ「25度」なのか?専門家や識者に聞いても明確な答えはないのだけれど、私はそれが答えだと思っています。

小林:笹山さんに聞きたい。今、どんどん価格が上がっているように思う。笹山さんのところ、比較的安い価格設定になってるよね。売る側としては、ありがたいところなんだけど、それはどうして?

笹山:うーん、創業以来ですが、プレミアムな価格がつくような売り方はしたくない、という考えが基本ですね。原料や工程によって変わりますが、それらも含めてオーソドックスに原価計算して、きちんと商売が成り立つことを考えて価格設定しています。

安田:でも、プレミアで高価格がついてると、造り手としてはつい自分の価値が上がったような錯覚をするよ。

小林:でも、ほとんどが転売目的ですからね。焼酎ブームの時は、空き瓶やダンボール箱までネットで売り買いされてたし。でも焼酎は庶民の飲み物だから。

笹山:ネットで転売されてたものはすごく高価になっているのに、飲んでみれば普通の焼酎。印象に残らないので忘れられる。

安田: 教えてもらったほかの蔵の杜氏に言われたことなんです。慢心するなってことでしょうね。

小林:そうだね。

安田:若いひとから聞かれれば、どんなことでも教えてやるんです。でも、教えても、そこでわかった気になって、そこ止まりではダメです。やはりいろんなことを自分でやって、自分で調べて考えて、そうやっていけば自ずと見えてくる。その熱意で進めて行くことです。

小林:いろいろなチャレンジ精神が、現代の名工に繋がったってことですね。

今日はありがとうございました。