日本の暮らしを支えてきた、ものを作る人たち。師匠から弟子へ綿々と受け継がれてきたわざは、その人たちの手に宿っています。永い歴史の中で一つの時代を担う、職人の手わざが生み出す仕事と、彼らが背負う思いをお伝えします。

今回は夫婦で地元の工芸を守る、一人産地の蛭谷和紙(びるだんわし)職人・川原隆邦さんと、越中瀬戸焼の窯を継ぐ陶芸家・釋永陽(しゃく ながよう)さんです。

文 : 村田保子 Yasuko Murata / 写真 : 谷口哲 Akira Taniguchi

夫婦で地元の工芸を守る。一人産地の和紙職人と窯を継ぐ陶芸家

「江戸時代の里山には、共同の釜場があり、どこの家でも自分で和紙を漉(す)いていました。だからこの工房も、そんな場所にしていきたい。本気で和紙をやりたい人がいたら使ってくれればと。いつでも歓迎します」

そう話す川原隆邦さんは、富山県朝日町に伝わる蛭谷和紙の職人。蛭谷和紙は、八尾和紙、五箇山(ごかやま)和紙とともに越中和紙として、国の伝統的工芸品に指定されていますが、職人は川原さんだけです。たった一人で産地を守っています。

築80年の工房にある大きな釜で楮(こうぞ)を煮込み、木槌で叩いて繊維を細かくする。水にさらして簾(す)で漉く。昔から変わらぬシンプルでスタンダードな製法にこだわっています。

「地元にこんな面白い場所があるのに誰も使っていなかったから、自分でやることに。春夏に楮を育て、秋に原料を収穫し、冬に紙を漉くという、日本の風土に合った生活をしないとできない仕事で、そこに興味を持ちました。だから昔のままのスタイルでやることに意味があると思っています」

朝日町には戦前まで120軒の和紙工房がありました。それが一気に廃業。危機感を抱いたある女性が一人で25年間守った後、病に倒れ、ご主人の米丘(よねおか)寅吉さんが引き継ぎました。その25年後に米丘さんに弟子入りしたのが川原さんです。

「師匠は病床の奥さんから口伝で紙漉きを教わったそうです。僕が弟子入りしたときも、師匠は80歳を超えて引退状態だったから、やはり口頭で説明してもらって、繰り返し失敗しながら覚えました」

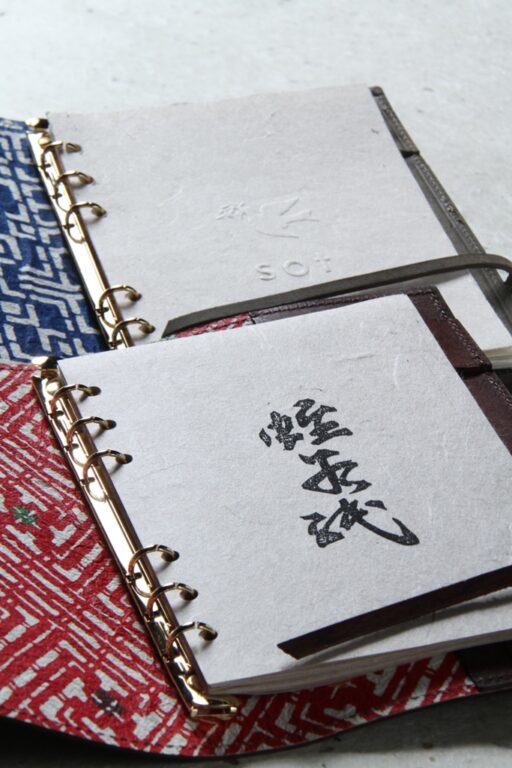

米丘さんが亡くなって4年。手取り足取り教わったわけではなくても、60年以上にわたり一人の職人が引き継いできた蛭谷和紙のスタイルは、身体に染み込んでいます。その上で「こんな紙が欲しい」という声があれば、それに応えるため試行錯誤を繰り返し、新しい方法も取り入れる。和紙の魅力を伝え、身近に使ってもらう環境を作るため、商品開発にも力を入れています。

「スタイルを守ることで、出会いがあり、新しいものが生まれる。そういうつながりが面白いですね」

さらに、和紙の原料の楮やトロロアオイの栽培にも取り組んでいます。朝日町を飛び出し、自宅近くの立山町でも畑を開墾し始めました。

「楮やトロロアオイは全国どこでも栽培できます。だから蛭谷和紙の全国展開なんてことも面白いかも。過去にもより良い環境を求めて職人が移動して、工芸が発展したケースもありますから。今後は一人産地が増えていくと思うから、自分がその先駆けとして、いろいろなことを試していきたいですね」

地元の土で原料から作る。和紙と共通する越中瀬戸焼

川原さんのことを「絶滅危惧種」と表現する釋永陽(しゃくながよう)さんも、この地方でものづくりをする一人。良質な白土が採れることから、かつては加賀藩の献上品とされていた越中瀬戸焼の担い手です。そしてこの二人はご夫婦でもあります。

「越中瀬戸焼も、和紙と同様に春夏に土や釉薬を作って、冬に作陶します。雪の多いこの地方のものづくりの生活サイクルですね。地元で採取した原料から作るスタイルも和紙と同じ。お互いの仕事を理解しながら、協力し合える部分もたくさんあると感じています」

越中瀬戸焼で使われる白土は、耐火温度が高く、薄く端正な造形が可能で、釉薬の発色が美しいという優れた特徴があります。越中瀬戸焼は、明治から大正時代にかけて一度は衰退しますが、釋永さんの曽祖父が庄楽窯(しょうらくがま)として再興。その後、父親が引き継ぎ、釋永さんも同じ道へ進みました。現在では窯は4つに増え、5人の作家が継承しています。

「子どもの頃から父が真剣に仕事をする姿を見てきたから、粘土はとても大切なもので、遊び道具ではなかったのです。19歳のときに父の隣で土揉みから始め、すぐにのめり込みました。土作りや釉薬作りは全国的に分業が進んでいて、自分で作る陶芸家は多くありません。越中瀬戸焼の原料から自分で作るスタイルで陶芸をやりたいと思ったんです」

原料作りは、力仕事や地味な単純作業も多く、やっている人しかわからない苦労も多いと釋永さん。しかしその経験が、川原さんの和紙作りの理解にもつながっているのです。

「誰かに理解してもらうことの心強さは身に染みてわかっています。うちの両親も誰よりもそれを実感しているから、私たち夫婦を見守ってくれていると思います」

お互いの仕事を尊重し合いながら、地元の工芸を守る川原さんと釋永さんご夫妻。喜びも苦労も分かち合える家族の存在は、今後の二人の創作活動を力強く支える源泉となることでしょう。

越中瀬戸焼 庄楽窯

富山県中新川郡立山町上末51番地

Tel:076・462・2846

■蛭谷和紙に関する問い合わせ