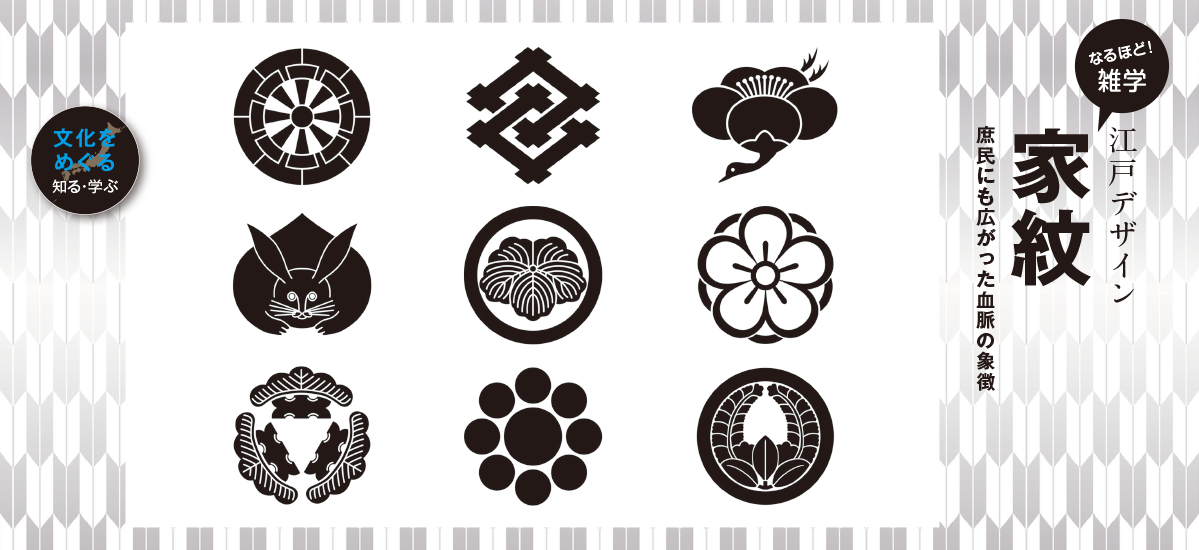

モノの表面を装飾する図様を一般的に文様といいますが、この文様から生まれ、特定の家柄や個人などを表象するものが「家紋」です。欧州の貴族の紋章など類似のものはありますが、日本のようにこれほど国民全般に行き渡り、用いられているケースは世界でも例がありません。

江戸期に花開いた日本独自のデザイン文化

家紋は自身の家系、血統、地位などを表すためのもので、古くは権力を持つ氏族が財産である調度や器物に描いたのが始まりです。

平安時代になると貴族階級の各家固有の目印として、また美的欲求や権威の誇示のために家紋を用いるようになりました。「巴紋」「木瓜紋」などの優美な文様的デザインが特徴です。

鎌倉時代、貴族から武士へ権力が移行し、実用的な識別性が追求されるようになります。戦場において自分の働きを証明し、自己顕示のために固有の図象を軍旗、陣幕にあしらいました。戦場で手書きも可能な、シンプルで判別しやすいデザインの「二つ両引き(足利氏)」、「丸十字(島津氏)」などが代表例です。鎌倉時代中期にはほとんどの武士は家紋を持ち、武家社会の文化として定着していきます。

その後、下克上の時代から身分階層の移動がない時代へと移り、出自や身分を識別する家紋は、家柄・格式といった権威の象徴となります。

江戸時代になると、羽織や裃など礼装の衣服に家紋を入れる習慣が広まり、家紋は徐々に庶民階級にも浸透し始めます。その大きな理由は、苗字が許されない庶民に対する「家紋使用の規制」がなかったからです。

元禄期には商家や豪農はもとより、百姓や町人、職人までが家紋を用いるようになっていきます。大衆娯楽が花開き、役者や遊女の浮世絵が出回って人気を博し、舞台衣装に大きく染め抜かれた役者紋は庶民の注目を集めました。歌舞伎役者はこのころからそれぞれの家を象徴する定紋を持つようになり、親から子へ受け継がれる芸とともに継承されていきます。

1867(慶応3)年のパリ万国博覧会によって日本の家紋はヨーロッパに紹介されました。衣類、武具、家具調度に描かれたシンプルで力強いデザインは、ジャポニスムのひとつとして人々に強いインパクトを与えました。例えば、ルイ・ヴィトンのモノグラムも、この万博後に日本の家紋をモチーフに考案されたものだそうです。

また、家紋は現代の企業や地方公共団体などのシンボルとしても用いられています。ほぼそのままの形でシンボルマークにしたものは、日本航空の「鶴丸」、住友の「井桁」、三井の「丸に井桁三」、そごうデパートの「丸ちきり」など、またデザインの一部として取り入れた横須賀市などの市章やキッコーマン、三菱グループなど、目にする機会は多いと思います。

五千種類を超える個別の紋が存在するといわれる日本の家紋。歴史と伝統の洗練を受け、膨大な時間と家という血脈を視覚化し、今日もなお生き続ける日本固有の文化なのです。